Si-SiC(反応焼結SiC)のヒーターチューブ・保護管です。下写真のサイズは外径φ130(内径φ115)x 長さ1,405mm、フランジ部φ160 x 10tです。

全く新しい成形方法の確立により、フランジ部分も正確な寸法でチューブ本体との一体成型が比較的簡単に可能となりましたので、フランジ接合部からの亀裂破損のリスクが大きく軽減されます。

Si-SiC(反応焼結SiC)ですので最高使用温度は1,350℃までです。

Si-SiC(反応焼結SiC)のヒーターチューブ・保護管です。下写真のサイズは外径φ130(内径φ115)x 長さ1,405mm、フランジ部φ160 x 10tです。

全く新しい成形方法の確立により、フランジ部分も正確な寸法でチューブ本体との一体成型が比較的簡単に可能となりましたので、フランジ接合部からの亀裂破損のリスクが大きく軽減されます。

Si-SiC(反応焼結SiC)ですので最高使用温度は1,350℃までです。

SiC99%で、最高使用温度が1600℃と高いのが再結晶SiCの特徴で、アルゴンや窒素等の不活性ガス雰囲気ですと2,000℃でも使用可能です。

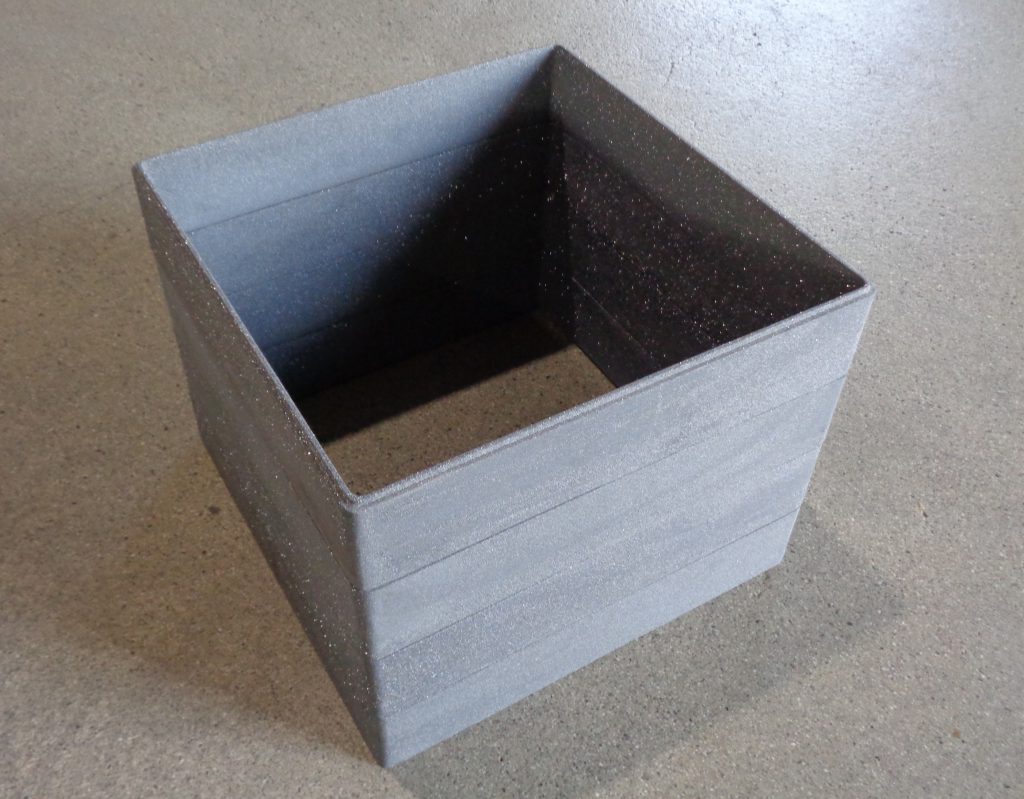

下の写真はその再結晶SiC製の枠で、サイズ520 x 520 x 100Hを4つ組み上げています。

再結晶SiCは寸法精度を比較的出しやすく、このサヤも上下ではめ合わせ形状にし、組み上げた時にずれない様な設計にしています。

中国福建省徳化の工場での陶磁器の吊るし焼きの様子です。

Si-SiC(反応焼結SiC)ビームと細いSi-SiCロッドを使用して吊るしています。

因みに比較的大きなトンネル炉もSi-SiCビーム組台車です。

細いSi-SiCロッドの代わりにアルミナ製ロッドでも良いかと思います。

中国の陶磁器産地、福建省徳化の工場紹介続きです。焼成治具はSi-SiC(反応焼結SiC)製の支柱とビームが主流でこの点は日本よりも進んでいると言えるでしょう。

素焼窯の棚組

絵付け窯の棚組

本焼成の棚組

見てお判りの通り、ビーム組みにする事により、支柱の占めるスペースが最小限に抑えられ積載率が上がっています。

更にSi-SiC支柱に多数の穴が開いており細いSi-SiCビームを通す事で棚組の高さを細かく変えられる仕様にはなっていますが、実際の現場では製品高さに応じて棚組の高さを変えるところまでの作業はしていませんでした。

Si-SiC(反応焼結SiC)は曲げ強度が250Mpaと高機能SiC耐火物の中では強度がありますので、台車の構造材としてのビームによく使われます。ただし、最高使用温度が1350℃ですので、それ以上高温の条件下ですと、含侵している金属シリコンが染み出てきてしまいますので、ご使用頂けません。

比較的平べったい形状のビームも製造可能です。

穴開きのビームも製造可能です(穴開け加工は焼成前のグリーンにのみ加工可能です)。

弊社では様々な形状・サイズのSi-SiCビームをご提供できますので、是非お問合せ下さい、

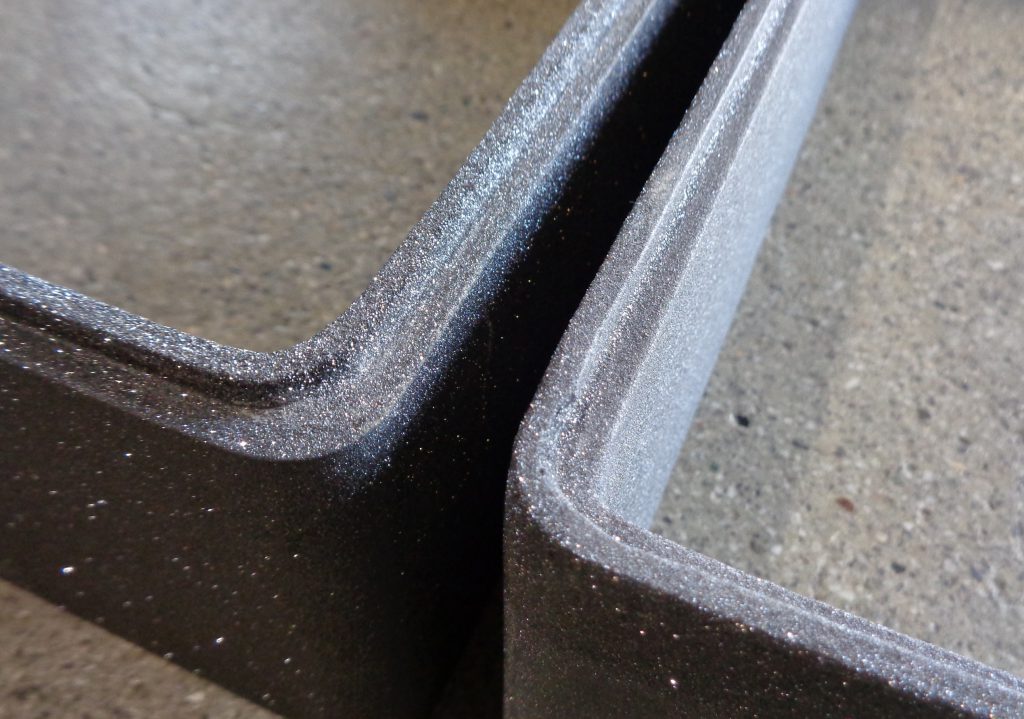

SiC耐火物の中でも一番安価な酸化物結合SiCで製造した角サヤ(匣鉢)とフタです。

これだけ立ちの高い形状を均一な密度でプレス成型し、端面の平面度を出し、フタの反りも無く、サヤとフタがほぼ隙間なくピッタリ合う精度で作るのには高い技術が必要です。プレス成型品ですので、鋳込み成形品と違い内在する気孔(ポア)は非常に少なく、比重は約2.8あり、耐久性があります。

多段でSiCビームを組む場合、支柱の安定性は非常に重要です。

下写真の支柱は酸化物結合SiC製で、安定して積み上げられるサイズです(サイズは縦x横=120x210mm・高さは200mmと250mmが有ります)。

SiC支柱の特徴は熱間荷重に対しても非常に強く、焼成物が重たい碍子(ガイシ)等の焼成でも支柱の高さが縮む事もなく、長く使えます。

下の写真はこのSiC支柱とSi-SiCビームを使った碍子(ガイシ)焼成用の台車組みです。

SiC支柱の穴にSi-SiCビームを通します。ビームの高さ調整には穴に耐火レンガ等をかませたり、支柱と支柱の間に同じSiC材質のスペーサーをかませたりします。

プレス成型で製作した酸化物結合SiCのサヤ(匣鉢です)。SiC(炭化ケイ素)の中で一番安価な材質が酸化物結合SiCです。

真ん中でカットした物が下の写真です。流動性の悪いSiCでこのような立ちのある形状をうまく均一に成形するのには高い技術とノウハウが必要です。

アルミナ・ムライト・コーディライトと言った白物耐火物と比べSiC耐火物はヒートショックに強かったり、熱伝導が良かったり、熱間荷重に対して強く高温でも変形しないといった特徴があります。

ヨーロッパでは陶磁器焼成にも良く使われるN-SiCプレートです。

化学成分はおおよそ、SiC(炭化ケイ素)68%、Si3N4(窒化ケイ素)27%で、気孔率11%、最高使用温度は1450℃です。

比較的大きなサイズでも厚み8mm等と薄く作れる為、炉内の省エネ化に貢献します。材質的にもSiC耐火物の中ではヒートショックに強く、板が薄くても割れにくいです。SiC耐火物の物性値比較はこちをご参照ください。

再結晶SiCで無垢材のブロックも製造可能です。

再結晶SiCの特徴はSiC 99%でシリカ(SiO2)が少ないという点と、最高使用温度が高く、大気雰囲気では1600℃、真空雰囲気では2000℃での使用も可能な点です。